向台灣電影製作的「穿牆人」致敬

專訪威像影視製片葉如芬、卓立

報導 / 黃怡玫、陳平浩

九O年代開始低迷已久的國片市場,在這幾年中之所以得以曙光漸現,原因之一在於電影人開始針對國片「行銷」面向上的匱乏加以檢討與改進;然而,行銷的另外一端,也就是「製片」,也在這兩三年之間逐漸獲得重視,也因此有一股垂直整頓台灣電影工業體系的努力,慢慢形成之中。

威像影視的領導人葉如芬,早年從片場基層的場記工作開始進入了電影圈,曾經擔任過許多台灣重要導演的幕後助手。直到1993參加了新聞局開辦的製片研習班,她初次接觸了專業的製片工作,課程令她感到受用無窮,自此開啟了日後的製片之路,先後製作了《放浪》、《夜奔》、《海有多深》、《你那邊幾點》、《鹹豆漿》、《山有多高》等等近年來重要的國片代表作品。電影製作經驗的累積逐漸豐厚之後,葉如芬在2004年成立了威像影視,試圖在台灣電影的拍攝和行銷之外,於製片制度上加以推進,成立之後的這幾年,為好幾位新銳導演如陳芯宜、林書宇擔任了製片工作,儼然成為許多新生代國片的幕後推手。日前在大陸參與吳宇森導演《赤壁》的製片工作,在個人聲望逐漸茁壯穩固後,不忘提攜後進。

至於目前擔任葉如芬得力左右手的年輕製片人卓立,則與葉如芬的電影之路截然不同。她自承是從文藝青年時期開始著迷於電影,繼而進入了電影理論為主的學院體系;然而,學術上的詮釋和分析,終究無法滿足她對於電影的熱情,所以她回到台灣後毅然決然轉換跑道,投入更為踏實、實踐面向上的製片工作。對於影像美學和電影語言擁有一定程度掌握的她,在葉如芬麾下加入了製片工作,這些所學也就成為她汲取不盡的資源,讓理論與實踐相互對話、彼此檢視,她在製片實務上的成長令提攜她的前輩葉如芬大加讚賞,喻為新生代電影人中備受矚目和期待的專業製片人。

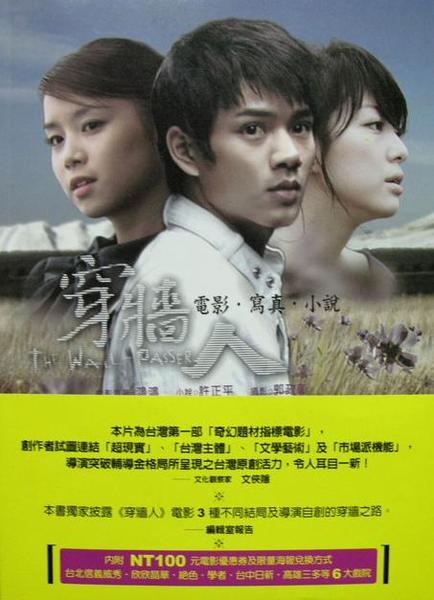

本期週報頭條報導專訪兩位專業製片人,從即將上映的《穿牆人》的製作過程談起,回溯兩位踏入此行的點點滴滴,如何在台灣電影產業最艱困的時期,穿過一道道高牆的障礙,堅持製作優質國片。

(編按:劇照與《穿牆人》首映會照片取自影片部落格http://blog.pixnet.net/wallpasser2007。)

|

我覺得這樣是好的,所謂電影多元不是導演或製片人自己在講,電影多元化的背後是所有的技術層面、還有工作人員付出的能力要達到水準才可以。這樣的一個國片讓工作人員有這樣的經驗、來做科幻片,我覺得還不錯。那下一部他們再碰到不同題材、或是我們預算再多一點,鬼片、科幻都可以做到,這樣一來國片就可以被多元地發展,而且技術變的越來越專業,這樣才是進步、往前走,否則就會變成都是用嘴巴講。而目前因為質疑國內電影人說得出做不到,就變成我們必須從香港、澳洲等外國請來專業人士,當然這些國家電影工業的進步,值得國內工作人員學習,經過第一次學習,還有機會拍第二部片的話,就會變的成熟。我覺得國片要往這邊走,同時這也是《穿牆人》的優點所在。

我們對國片的期許是這樣,我們會持序多元類型的電影,只是對我來講因為做電影做這麼久了,會有種使命感-應該多接觸一點特別的題材,我必須視資金的來源開發,想辦法做到。這對電影工作人員其實有幫助,所以我現在接片子的走向會比較朝怎麼帶後生起來,否則只有我一個人會也沒有用,年紀越來越大了,不能結果沒有傳承的人。

我做《穿牆人》蠻愉快的,因為鴻鴻導演非常有修養、有氣度。比較可惜的是其實他很有才華,可是因為他的個性太好或是其他身分太多,沒有讓人注意到他作為一個電影導演的才能,我覺得台灣需要多一點這樣的導演,整個制度我覺得才會往好的方向去。他自己借錢來拍片,很多導演會說借錢很苦,我會想說那就不要拍就好了!這有什麼好叫苦叫窮的呢?對我從來沒有聽過鴻鴻這樣的抱怨。就當作用二十年的貸款來換一部電影,他很願意。他說過他有DVD可看、有電影可導,又有作品可保留,何苦之有?我真的沒有聽過一個導演這樣說,每個人都是在嫌資金怎麼無法再多一點。他既沒有對工作人員擺出老闆的姿態,在創作上他自己可以決定,並且清楚那後果得自負。我當然希望《穿牆人》賣座,因為賣座他才可以還清負債,才會有下一部電影,我覺得這才是一個善的循環。

|

卓:以通俗的話語來說,製片人更深入製作的層面,監製則是我們在製作進度及尋求資金的主要操手。現場還有執行製作,在許多細節部分,我會給他一筆預算,希望他去做到。但是真正的總預算是在監製手上。

|

台灣也有這樣的情況,以導演掛帥,但事實上我覺得他們應該還是需要專業的製片。我並非在強調說製片制有多好,也沒有說非要製片制不可;只是我自己開的製片公司,要跟我合作的導演一定是要瞭解這樣的前提,這樣做並不是要壓制導演-我怎麼幫助你,在你創作之外的其他事情我們幫你處理好,這才是我們工作的存在,也就是電影製片這個職位的存在。導演如果需要擔心創作之外的各種雜務就沒辦法專心在創作上,那我覺得這樣出來的成績是很可惜的。但相對來說對於獨立製片的導演來講,他應該要信任自己找的幫手或是跟他合作的人;以我來說,我的製片資歷可能使得我的名聲很大,片子的重要性對我來說不會比導演來的多,所以我傾向一定是幫你把片子做好的那個人,不會去害這個片,因為害這個片等於是害我自己,我不會讓自己手上出來一個成績不好的片,我自己也會很傷心。我是以這樣的概念在從事製片業,現在大家慢慢的會重視製片人的存在、職位,我覺得這是必須的,因為到最後還是必須我們出來收拾各種問題。跟我們合作的導演裡面有很多這樣的例子,那我通常都是鼓勵讓導演自己去撞牆,撞壁流血之後,你就會回來找我們,因為我知道事情發展通常會這樣,這是扮演角色的不同。

我常常在思考,我做電影到現在第十四年,十四年前大家就在罵輔導金,十四年後現在還是在罵。你會發現罵的人、不罵的人,百分之九十九都申請過輔導金。當然我們希望政府的輔導機制是好的,但大家有沒有想過它其實就是一種遊戲規則。就像你玩大富翁就要遵守大富翁的遊戲規則,規則已經設立好,你就按照規則送案子進去;拿到了就按照規則來拍,拿不到就隔年再努力;但是如果你拿到之後還要罵輔導金,這是很奇怪的事。

卓:台灣是一個很奇特的地方,人人以創意至上,沒有人敢犯創意之眾怒,尤其電影處深怕被人說扼殺創意、謀殺創作人等等,我想我是創作人有骨氣的話就不要拿,如果你覺得它的規則不合理那就不要拿,就這麼簡單,為什麼你覺得不合理還要拿。

葉:這就取決於你到底是怎麼看待電影。如果你要把電影當做很珍貴的文化寶貝來展現創意,那我就閉口不說了。但如果導演希望還一直有拍電影的機會,看看蔡明亮的例子。他其實很聰明,《青少年哪吒》其實故事很通俗呀,所以很受好評他才有機會繼續拍下去,《愛情萬歲》他搞那種十幾分鐘沒有對白的故事就讓他得獎了,接下來他拍片的時候,他就可以開始吊觀眾胃口了,他就算拍兩個半小時觀眾還是會看,因為他已經叫「蔡明亮」。你看他的電影就是去看「蔡明亮」不是去看蔡明亮「拍什麼」。雖然他的電影票房在台灣那麼爛,但是他在國外賣很厲害,他的市場在國外不在臺灣,要用這樣的角度看他。所以有時候跟新導演講話就很累,他就不懂我的意思那我也沒辦法了。但是還是有很多新導演慢慢的出來,那我不是說你一定要媚俗或是討好觀眾,而是你要清楚你的才能在哪裡,你要下判斷。眼光要看遠因為你要做很多部片的導演,而不是只做一部片的導演;如果你真的想做電影,你應該是要眼光看遠而不是只看現在。不過很多導演常常會跟我說:如果我現在拍不好,我就沒有未來。是阿,但是你要多聽別人的意見,我覺得這才是真的廣泛。

|

|

我們都是比較苦出來的,基層做出來的比較踏實。現在年輕的電影工作人員,為什麼會流失?因為不夠踏實,十個進來有八個半想要做導演,另外一個半在想怎麼做比較輕鬆,一下就可以拿錢或是去參加比賽。太多人想要當導演,因為台灣太多獎、太多比賽,讓他有機會去曝光。當然這是鼓勵創意沒錯,但是有時會變成錯誤的誘導,年輕人就覺得拍片每個人都可以輪流當導演。像我去釜山影展的時候,就發現有一批藝大的小朋友都是導演,我就心想:你們都是導演的話,那我旁邊這個(指卓立)不就要撞牆了?我希望他們能務實一點,你沒有做過正式拍片的場記,那你進來這行業跟我說你要做副導演這不是開玩笑嗎?這種東西都要從基層做起,你總要RUN一次,你夠格就能做起來。像卓立就很踏實很努力做,你努力做就有個位置會在那等你,只是看你要不要到那裡。

卓:除非說有一種人是天生的,比方說天生的導演;像李安說他就只會做導演,我相信蔡明亮也是。因為我跟蔡明亮共事過,我知道他們講這種話不是自大,他很清楚意識到這是他的天賦、他能做得最好的事情,他們也在學習過程中都有付出代價了。但是這樣天生的人幾乎是少之又少,所以我覺得你沒有進來業界做幕後的工作,你不會知道什麼叫做團隊合作,你可能連自己的業務範圍都搞不清楚,那是不行的。

轉錄自 放映週報

http://www.funscreen.com.tw/head.asp?H_No=167&period=132

電影中的小鐵還只是傻愣的十七歲中學生,諾諾卻已經是博物館裡的二十二歲手語導覽了,他們的愛情故事開始在巧遇與尋訪之間,愛情的種籽也快速地在音樂、手語和小狗間滋長,小男生對於愛情的執著都是霸道不講理的,要就牽手,要就吻,即使撞破了翠玉白菜,也是理直氣壯的。

電影中的小鐵還只是傻愣的十七歲中學生,諾諾卻已經是博物館裡的二十二歲手語導覽了,他們的愛情故事開始在巧遇與尋訪之間,愛情的種籽也快速地在音樂、手語和小狗間滋長,小男生對於愛情的執著都是霸道不講理的,要就牽手,要就吻,即使撞破了翠玉白菜,也是理直氣壯的。

夾在她們之間的小鐵,則像是任性的邱比特四處射著弓箭,因為小鐵的吻,諾諾彷彿聽見了男人貪婪的欲望,因為小鐵的吻,雅紅卻看見了顏色與實像,愛情改變了 她們的感官,也改變了她們的生活,原本殘缺的人生,因為愛情而變得飽滿,但也因為愛情,必需抉擇,必需割捨,不夠圓滿的人生頓時就又變得殘缺,但是唯獨有 過的記憶不會消散,一卻都凍結在最美麗的那一剎那。

夾在她們之間的小鐵,則像是任性的邱比特四處射著弓箭,因為小鐵的吻,諾諾彷彿聽見了男人貪婪的欲望,因為小鐵的吻,雅紅卻看見了顏色與實像,愛情改變了 她們的感官,也改變了她們的生活,原本殘缺的人生,因為愛情而變得飽滿,但也因為愛情,必需抉擇,必需割捨,不夠圓滿的人生頓時就又變得殘缺,但是唯獨有 過的記憶不會消散,一卻都凍結在最美麗的那一剎那。

楊元鈴

楊元鈴

)

)